巻頭企画天馬空を行く

![]()

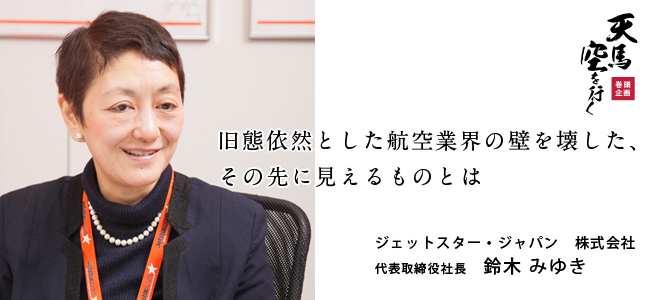

鈴木 みゆき Miyuki Suzuki

ジェットスター・ジャパン 株式会社

代表取締役社長

1960年生まれ。5歳で日本を離れ、以後のほとんどを海外で過ごす。オックスフォード大学を卒業後はロイターに入社し、1997年にロイター東南アジア代表取締役に就任。以降は日本テレコム(株)専務執行役員兼コンシューマー事業本部長、レクシスネクシス・アジアパシフィック代表取締役社長兼CEO、KVH(株)代表取締役社長兼CEO、および代表取締役副会長を歴任し、2011年にジェットスター・ジャパン(株)代表取締役社長に就任した。日本だけでなくグローバルビジネス環境を熟知し、競争の厳しい市場において優れた業績を達成してきた経験をもとに、航空業界においても既存のビジネスと新規ビジネスの両方においてイノベーションをもたらす存在として注目されている。

今、航空業界が変わりつつある。旧態依然とした事業体が独占していた空の世界は、価格をはじめとするユーザー個々の特性や嗜好を最重要視したサービス文化の時代へと移行している。言うまでもなく、空に変革をもたらしたのはLCC(格安航空会社)の存在だ。ローコストキャリア(Low Cost Carrier)、つまり効率的な運営をもとにそれまでの常識を覆す低価格を実現し、さらにサービスの発展を促すラテラルシンキングの代名詞的存在。世界的に見ると、アメリカのサウスウエスト航空、イギリスのイージージェット、マレーシアのエアアジアなどが著名な例であり、もはや圧倒的な民衆支持を獲得するに至っている。それが近年日本でも航空業界の勢力図を塗り替えつつあるのだ。

ただ、低価格にはリスクがあるというイメージが付きまとう。端的に言えば「低価格である=安全面への設備投資は充分なのか?」。「安かろう悪かろう」では話にならない。古今東西変わらない“商売”の理屈だ。そのことに異を唱えるのが、LCC普及の急先鋒として注目を浴びているジェットスター・ジャパン(株)代表取締役社長の鈴木みゆき氏だ。空の安全とサービスの拡張、そして低価格という業界改革の三大柱をどのような運営手法のもとに実現しているのか。

![]()

インタビュー・文:新田 哲嗣 / 写真: 大木 真明

全くの異業種から

航空業界にやってきた新社長

ジェットスター・ジャパン(株)が立ち上がる際、当時ジェットスター・グループはあることを考えていた。「新しいビジネスモデルを日本で展開するためには、日本の航空業界および同グループの“過去”にとらわれない人材がいい」。つまり求められたのは、空というビジネスフィールドを新鮮な視点で観察でき、他業種の成功事例をベースに、ゼロからの礎づくりができる人物だった。航空業界を知らない人間が、航空業界の寵児になりうるかどうかの議論はさかんに行われたが、旧態依然としていた業界に迎合せずビジネスのあり方をしっかりと見極められる人物。その筆頭候補が鈴木氏だった。

ジェットスター・ジャパン(株)が立ち上がる際、当時ジェットスター・グループはあることを考えていた。「新しいビジネスモデルを日本で展開するためには、日本の航空業界および同グループの“過去”にとらわれない人材がいい」。つまり求められたのは、空というビジネスフィールドを新鮮な視点で観察でき、他業種の成功事例をベースに、ゼロからの礎づくりができる人物だった。航空業界を知らない人間が、航空業界の寵児になりうるかどうかの議論はさかんに行われたが、旧態依然としていた業界に迎合せずビジネスのあり方をしっかりと見極められる人物。その筆頭候補が鈴木氏だった。

「確かにコンシューマービジネスの経験が私にはありましたし、『その経験を活かしてくれ』と言われたことに新鮮さを感じていました。固定観念にとらわれてしまうと、ジェットスター・グループが目指すサービス拡大路線にたどり着けない。そうした視点で見ると、彼らは私のことを『変わった日本人』と見ていたフシがあるので、適役だったのかもしれませんね(笑)。私個人としても、景気後退が続いている日本に新しいニュースがなかなかなかったことを憂いていましたし、旅行者を増やして観光業界や地域の活性につながるビジネス、そして人と人とのふれあいや絆を少しでも強化できるような企業を作りあげていくという事業に、やりがいを強く感じたのです」

業界に取り入れられるべき

異端の知恵と知略

日本で生まれ、両親の仕事の関係から5歳でオーストラリアへ渡った鈴木氏。その後は世界各国を転々とし、のべ17ヶ国で暮らしながら仕事をしてきた。香港、東南アジア、ニュージーランドなどアジア地域を中心としたグローバルビジネスに精通していたことからも、ジェットスター・グループのアジア戦略に不可欠な人材であったということは言うまでもない。そして彼女のキャリアで最大の特徴は、通信業界に長く在籍していたということだ。

「通信業界では、日本テレコム(現:ソフトバンクテレコム)やKVHに在籍しまして、特に後者ではスタートアップから携わっていました。通信業界での経験がどうして航空業界で活きるのか、不思議に思われるかもしれません。しかし、その2つの業界には大きな共通点があるのです。

通信は光ファイバーを地中に引いて、何年もかけてインフラ整備を進めていく。初期投資が莫大な額になるわけです。その初期投資をどれだけ早い段階でペイできるようにするかが大きな課題であり、その課題を克服するためにはシンプルに言ってしまうと『使用率の急速な上昇』が不可欠ですよね。この点こそが、通信との共通点です」

光ファイバーを整備しても利用者数・利用率が上がらなければ減価償却は募るばかり。当たり前と言えば当たり前だ。そう見ると航空業界も同じで、一機あたりの初期予算が何十億円もかかる飛行機の減価償却を早期に行うためには、一機あたりの稼働率を上げ、1日の就航時間を少しでも多く確保する必要がある。しかし、カルテルのように大手の独占が続いていた航空業界では、就航時間を上げるために利用者を呼び込むサービスに限度があったのだ。鈴木氏の就任には、別業界の成功事例をもとに、その前時代的な慣習を打破してくれるだろうという期待が多分に含まれていたのである。

「しかし就任直後は、それはもう大変でした(笑)。何せいろんなプロジェクトを並行して進めなくてはいけないのですから。もともとの事業計画では2012年の12月に就航を予定していました。ただ、それでは夏の繁忙期を次の年まで待たなくてはいけなくなる。他のLCCの立ち上げが進んでいる話も耳にしていましたので、少しでも早く前倒しして就航することが重要課題になっていました。やるべきことは山のようにあった。機材の購入、ファンディング(資金調達)、スタッフのトレーニング、搭乗プロセスを充実させるための全ての作業・・・本社からも支援スタッフがやってきたのですが、猫の手を借りるくらいでは収まらない忙しさでしたね」

就航経験を重ねて分かる

素肌で感じた市場温度

ジェットスター・グループはアジア地域ではLCCの先駆けであり、立ち上げの際のモデルケースとしてはこれ以上ない見本となる。それだけに本社からの支援スタッフがもたらす経験値は大きなバックアップになった。とにかくスピードをもって就航時期を早めなくてはならない―その命題を前に、可能な限り過去の経験を採用し無益な時間を削っていった。その準備段階で、さっそく日本市場ならではの「発見」もあったという。

準備段階では細部に至るまでサービスの内容が議論されたが、その中で最も多く上がった声は価格についての懸念だった。日本の消費者は品質を重視する傾向が強い。「値段が安いからといって、それだけで事足りるのか?」と。ところがふたを開けると、そんな議論が吹っ飛んでしまうような傾向を日本市場は見せたそうだ。

「これは正直驚いたのですが、就航してアンケートをとった際、弊社のお客様の3割がそれまで飛行機自体に乗ったことがなかったことが分かりました。また『乗ってみたいとも思わなかった』という意見がかなりの数を占めた。つまり、飛行機は庶民には手の届かない贅沢な乗り物であり、空の旅は一部の富裕層のように潤沢な収入を得ていなければできないものだという意識が根強くあったわけです。ところが、東京―札幌間の往復料金が1万円程度ならば『一度試してみてもいいか』という意識が芽生える。それは私たちのもくろみ通りでした。就航前に考えていた価格セッティングを妥当なレベルにすることによって、ビジネスの新しい需要を発掘できると考えていましたから、まさに隠された需要を顕在化させることに初期段階で成功したのです」

もっとも、オペレーションをしてみなければ分からなかった「落とし穴」も多くあったという。特に、就航初日(2012年7月3日)には、札幌(新千歳発)―東京(成田行)の最終便が欠航するという憂き目にあってしまった。これは前便で乗客の搭乗がスムーズにいかなかったことや、搭乗管理システムのトラブルによって、成田国際空港が定める運用時間内(23:00)までに到着できないことが分かったための措置だ。こうした失敗は、紙に書かれた計画書を眺めるだけでは発見できないことがある。

「就航初日に話題になってしまった欠航をはじめ、弊社のミスによるご不便をおかけすることについては、誠心誠意お客様や関係各位へお詫びし、次に同様のことが起こらないよう糧にしていかなくてはなりません。体験を通して、弊社のビジネス目標(いかに一機の稼働率を上げるか)とリスクヘッジのバランスをとりながら知見を重ねていくことは、何よりも大事なことであると考えています。そのことに真摯に取り組んだ結果として、2012年の7月(就航開始月)は残念ながら定刻通りに運航できたのは全就航の67%でしたが、その年の10月には92%を超えることができました。実践して学習するPDCAのサイクルを常に回し続けることは今後も変わりませんが、確実に成長し会社全体が自信を得ているのを実感できているところです。もちろん、今の成長に安心はしていません。まだまだ攻めの姿勢を見せていかなくてはいけないでしょうし、航空業界ではまだ若輩ですから、認知度・信頼を十分つかんでいくためにお客様と密なコミュニケーションをとってアピールしなくてはいけないと感じています」

巻頭企画 天馬空を行く

- 元K-1ファイター 武蔵

- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69

- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク

- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東

- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之

- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史

- スポーツクライミング選手 緒方 良行

- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優

- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ

- 花創作家 / 元女優 志穂美 悦子